SHOP BLOG

ショップブログ

武蔵小金井みどりクリニック

2F

クリニック

ご存知ですか?食中毒の予防法!

気温や湿度が上がるこの季節、特に注意したいのが「食中毒」です。食べ物や調理器具に付着した細菌やウイルス、あるいは寄生虫や化学物質などが原因となって発症し、腹痛・下痢・嘔吐・発熱などの症状を引き起こします。温かくジメジメした環境では細菌が増殖しやすく、予防が重要となります。

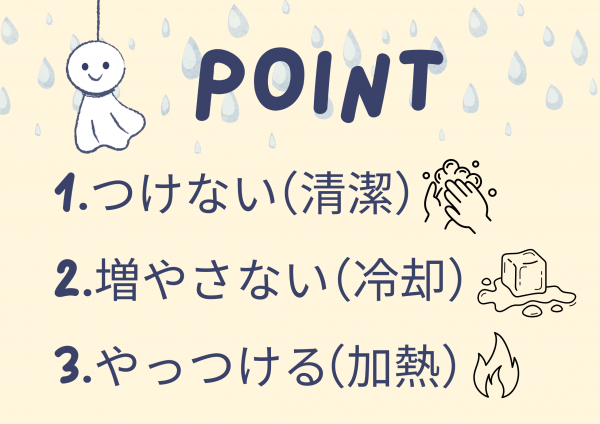

今回は、食中毒を予防するために、日常生活の中で特に気をつけたいポイント<食中毒予防の3原則>をご紹介します。家庭での食事づくりやお弁当の準備、外食時など、さまざまな場面で活かせる内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。

<食中毒予防の3原則>

①つけない(清潔)

- ✅調理前、食事前は必ず手を洗いましょう。

- ✅肉や魚は専用のまな板や包丁を使う、または使用後にしっかり洗浄・消毒をしましょう。

②増やさない(冷却)

- ✅調理した食品は粗熱が取れたらすぐに冷蔵庫へ入れるようにしましょう。常温で長く置かないことが大切です!

- ✅冷蔵庫の温度管理(10℃以下)や、冷凍庫(-15℃以下)にも注意しましょう。

③やっつける(加熱)

- ✅肉や魚は中心部までしっかり加熱しましょう。

- ✅作り置きなどは再加熱を十分に行いましょう。電子レンジを使う場合は、表面だけでなく、中心部までムラなく温めることが大切です。

【さらに❗️】

⭐️作り置き・持ち運び食品の注意点

- ✅冷ましてからフタを閉める(蒸気で雑菌が繁殖しやすくなるため)

- ✅保冷剤や保冷バッグを活用しましょう

- ✅生もの(生卵、生魚、刺身、生野菜など)は避けるようにしましょう

⭐️調味料の工夫で菌の増殖を防ぐ

塩や酢、レモンなど、昔から使われてきた調味料には食材の保存性を高める働きがあります。塩分が含まれる梅干し、塩鮭、漬物は細菌の水分を奪って増殖を抑える効果、クエン酸や酢酸(酸味)には、食品のpHを下げて菌の活動を抑える働きがあり、酢飯や南蛮漬け、レモンを使った料理などもおすすめです。

お弁当には「梅干し入りごはん」や「酢を使った副菜」「レモン風味のおかず」など、酸味や塩分をうまく活用すると傷みにくくなります。ただし、塩分の摂りすぎには注意が必要です❗️

食中毒は、「ちょっとした気配り」で防げる病気です。「おいしく、楽しく、そして安全に」食事を楽しむためにも、日々の調理や保存の工夫を心がけてみてください!